理学療法士の40%、作業療法士の64%、言語聴覚士の77%は女性であり、勤務するセラピストの殆どが女性であるというリハビリテーション部門も珍しくない。

したがって、女性セラピストの労働力確保と質の向上は経営や運営における重要な要素である。

他の産業と同様に、女性セラピストは出産、育児というライフイベントにより、一時的にセラピストとしての仕事を制限されることが多い。

一般的にリハビリテーション部門では、産休制度、育休制度、短時間勤務制度は整備されており、多くの女性セラピストが利用している。

しかし、それらの制度を利用した後に、キャリアを構築することが困難となり、正規社員から非正規社員に移行、あるいは退職するという、いわゆるマミートラックの状況に陥る女性セラピストが多い。

産休制度、育休制度を利用後、女性セラピストがマミートラックに陥りやすい原因として、医療・介護分野の特性とセラピストとしての専門職の特性が関係していると考えられる。

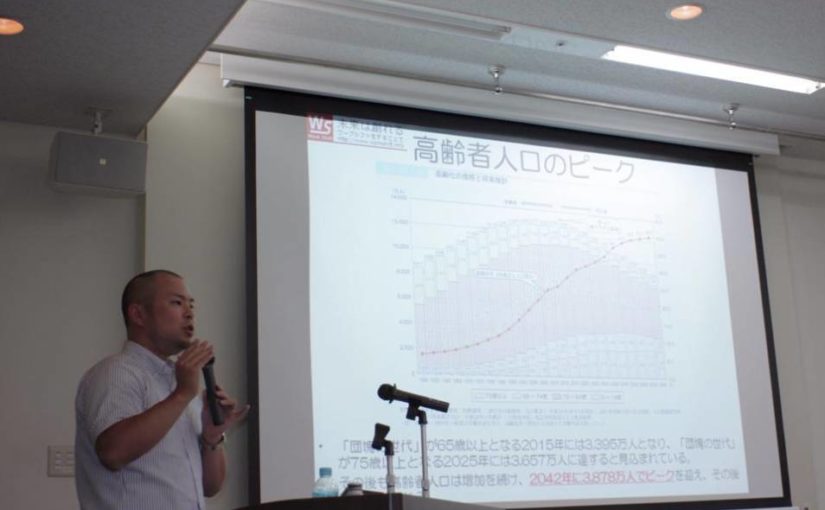

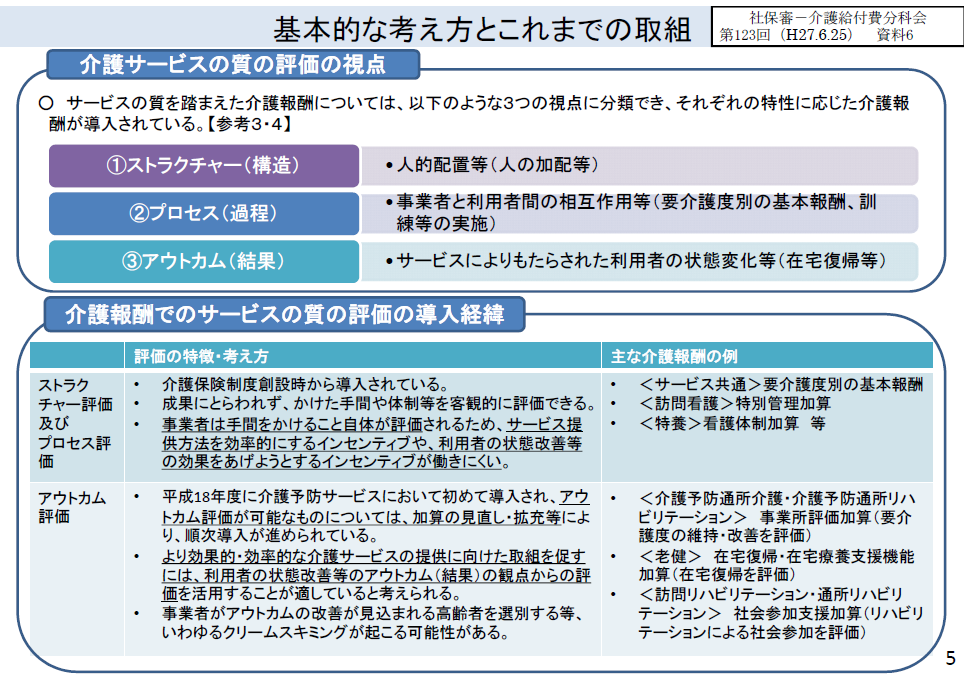

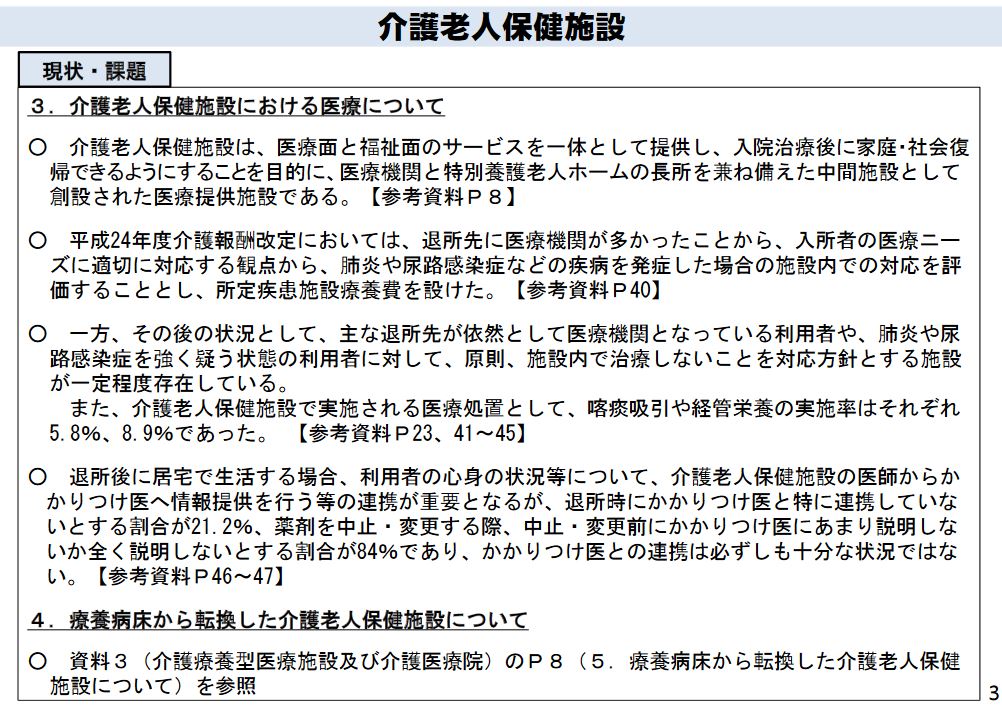

医療・介護分野は2年から3年に一回の頻度で制度改定があり、リハビリテーションに関する業務内容が数年単位で変化していく。

そのため、育休制度などを利用し長期間にわたり職場を離れてしまうと復帰後の仕事内容が大きく変化し、仕事の難易度が上がっていることが多い。

このような背景から、上司の配慮により仕事内容の難易度を低下させることがあるが、その結果、責任ややり甲斐のある仕事への関りが少なくなってしまう。

また、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の仕事は、知識や経験の差が大きく職業能力に影響する。

近年、リハビリテーション医学は短期間で発展を遂げていることから、長期間にわたり仕事から離れてしまうと、セラピストとしての知識や技術の陳腐化が生じやすい。

そのため、職場復帰後に、質の高いリハビリテーションができないことに焦りや不安を感じた人は、難易度の高い患者を担当することを避ける傾向があり、結果、専門職として知識や技術が伸び悩むことになってしまう。

産休制度や育休制度を利用した女性セラピストが復職後においてもリハビリテーション部門に貢献し、かつ、本人が遣り甲斐をもって仕事を継続するためには次のような施策が必要であると考えられる。

1)女性セラピスト向けにキャリアデザインに関する研修を行い、ライフイベントなどによって生じるキャリ構築におけるリスクやその対応策について学習をしてもらい、将来のキャリアの見通しを立ててもらう。

2)産休制度・育休制度利用中においてもEラーニングなどを用いて医療・介護制度やリハビリテーション医療に関する知識や技術について学習する機会を設ける。

3)職場復帰後に医療・介護制度やリハビリテーション医療に関するリカレント教育を行う期間を設ける。

4)復職後、キャリアに悩む女性セラピストの相談窓口(先輩女性セラピストやキャリアコンサルタントによる相談)を設ける。

女性セラピストへのライフイベント前の研修や相談窓口の設置は、キャリア構築における不安を軽減させ、将来のキャリア構築の見通しを立てることに寄与する可能性がある。

このことにより、自身のキャリア構築に関する魅力や達成の期待が増すと考えられ、期待理論によるモチベーションの向上が期待される。

また、研修によりキャリア・アンカーが明確になれば、自身のキャリア構築における目標設定が明確になるため、目標設定理論によるモチベーションの向上も期待できる。

また、産休制度・育休制度利用期間中や復職後における医療・介護制度やリハビリテーション医療に関する学習の機会の提供は、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士という専門職の学習意欲を刺激し、内発的動機づけを高める可能性がある。

さらに、キャリアに関する相談において、助言者と良い関係が構築することができれば、助言者が女性セラピストのロールモデルやメンターとしての機能する可能性もある。

一方で筆者がコンサルティングにかかわる現場では、復職後の女性セラピストの中には「できるだけ難しくない症例を担当したい」、「仕事内容を簡易にしてほしい」と主張することも散見される。

このような主張は、先述したように医療・介護制度やリハビリテーション医療の急速な変化により生じた不安に基づいていると考えられるが、同時に専門職としてのプライドや倫理観の低下が影響している可能性も完全には否定することはできない。

なぜならば、近年、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の数は急増とそれに伴う教育の質が低下していることや、働いている理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の質の低下が報告されているからである。

したがって、女性セラピスト自身が「復職後や育児中だから、簡単な症例を担当したい」と思うのではなく、「復職後や育児中であっても専門職として難しい症例も担当したい」と考える高い職業倫理の醸成も、女性が活躍するために必要である。

復職後の女性が専門職として活き活きと働くためには、組織によるキャリア構築に関する支援と女性セラピストの専門職としての職業倫理の醸成の両立が必要であると考えられる。