経営戦略における模倣にはサービスレベルの模倣と仕組みレベルの模倣が存在する。

サービスレベルの模倣はインターネットの発達により、その期間が著しく短縮されており、サービスの模倣だけでは、競争戦略における持続的な優位性を生みにくい。

したがって、現代の経営においては、仕組みレベルの模倣が極めて重要である。

医療・介護業界でも、仕組みの模倣の重要性が見直されている。

一事例を示そう。

2000年より国は高齢者の退院後の在宅生活を支えるために、リハビリテーションを専門的に提供する「回復期リハビリテーション病棟」を設立した。

その後、当該病棟は、収益性の高さもあって全国に瞬く間に広がり、現在では当該病のベッドが8万床までになっている。

しかし、現在、当該病棟の運営状態は負け組と勝ち組に分かれるという二極化が進んでいる。

病棟の運営状態に最も影響を与えるのは病棟稼働率である。

病棟稼働率を高いレベルで維持できなければ、売上総利益は低下する。

病棟稼働率を上げる方法は、医療経営の専門誌などで解説をされているが、多くの医療機関は稼働率を向上に難渋している。

これこそ、まさに仕組みの模倣の難しさを示している。

回復期リハビリテーション病棟というサービスは模倣することは可能だが、経営の最重要指標である病棟稼働率を上げる仕組みの模倣は極めて難しいと言える。

ビジネスにおける仕組みを分析するには「P―VAR」が優れている。

※参考図書 井上 達彦:模倣の経営学.日経ビジネス人文庫

Position:競合ポジション・顧客セグメント

Value:価値提案

Activity:鍵となる主要活動

Resource:経営資源

事例で挙げた回復期リハビリテーション病棟の稼働率に関して、成功している医療機関が私のクライアントにいる。

その医療機関に関して、「P―VAR」を用いた分析を行うと次のような結果になった。

P:顧客は、リハビリテーションを必要とする心身機能が低下した高齢者である。回復期リハビリテーション病棟激戦地域に存在し、競合病院は半径5km以内に3つ存在する。

V:在宅復帰後の生活を見据えた医療

介護サービス

質の高い心身機能改善のリハビリテーションサービス

A:エビデンスに基づくリハビリテーションの提供

地域の介護事業所との質の高い連携

R:リハビリテーション医療を徹底的に教育された医師・看護師・セラピスト

地域の医療機関や介護事業所への医療・介護・福祉に関する教育活動

この医療機関は病院密集地域にあり、患者獲得の競争は熾烈な状況である。

しかし、回復期リハビリテーション病棟の稼働率は90%を常に超えている。

在宅復帰後を見据えたきめ細かい支援や質の高いリハビリテーションを提供する病院として地域からの評判がよく、紹介患者が絶えない状況である。

このような素晴らしい実績は、職員に対するリハビリテーションの教育や地域への関わりに起因している。

これらの活動を支えるResource(経営資源)の開発手法は、他の医療機関が模倣することが困難なものばかりである。

当該医療機関の教育者の確保、質の高い人材の採用、離職率低下の取り組みなどはすべて企業秘密であり、決して表にでることはない(図1)。

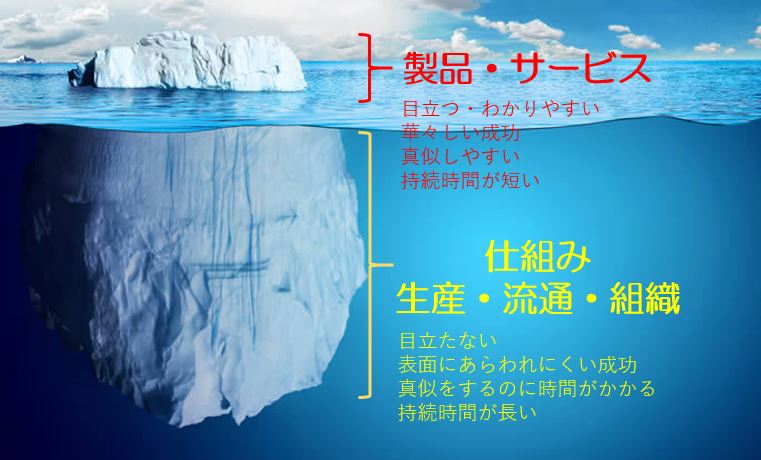

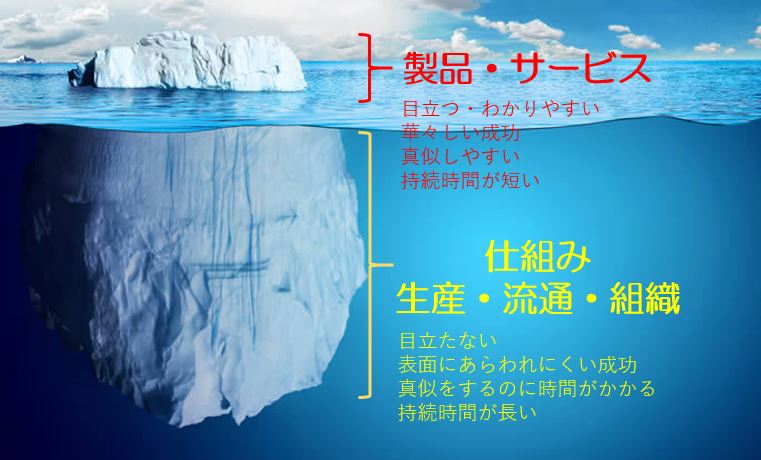

図1 外から見えるのは表面的な製品やサービスだけであり、それを支える仕組みは見えない

図1 外から見えるのは表面的な製品やサービスだけであり、それを支える仕組みは見えない

しかし、この医療機関も最初から、質の高い経営・手法を実践できたのではなく、10年程度の歳月の醸成により、他医療機関が模倣困難な仕組みを作り上げたのである。

多くの企業が、独自の仕組みを作ることが出来ずに、市場から淘汰されていくのが現実である。

模倣の対象となる情報があっても、それを元に企業の独自の仕組みを繰り上げることは、相当困難である。

あなたの組織はサービスの模倣ばかりしていないか?

サービスのみの模倣は、ルールを知らずにスポーツをするようなもので、現場レベルの混乱を助長するだけである。