老人保健施設の復権が全国的に始まった。老人保健施設の在宅復帰の取り組みが加速している。その加速に弾みをつけたのは、新設された在宅復帰に関する施設基準であった。

在宅強化型老健

・在宅復帰率が50%を超えていること

・ベッドの回転率が10%以上であること

・要介護度4または要介護5の利用者が35%以上であること

在宅復帰・在宅療養支援機能加算算定施設

・在宅復帰率が30%を超えていること

・ベッドの回転率が5%以上であること

現在、在宅強化型老健が全体の12.4%、在宅復帰・在宅療養支援機能加算を算定している老健が25.7%となっている。(全国老人保健施設協会の調べ)。在宅復帰に力を入れる老健は確実に増えており、今後の介護報酬改定でもさらなる政策的な誘導により、増加してくと考えられる。

これほどまでに老人保健施設の在宅復帰への取り組みが進んでいる理由は、老人保健施設の経営に対する危機感や人材のポテンシャルの高さと考えられる。老人保健施設の在宅復帰機能が今後さらに高まっていくことになれば、回復期リハビリテーション病棟と機能的な「バッティング」が生じることになる。

現在、回復期リハビリテーション病棟は三段階に分かれている。

回復期リハビリテーション病棟ⅡとⅢはⅠと比較して、アウトカム要件が低く設定されている。

今後の診療報酬改定により人材や医療プロセスにおけるアウトカム要件が高く設定されている回復期リハビリテーション病棟Ⅰが回復期リハビリテーションの標準モデル化していく。これまでの「はしごをはずす手法」を考えると、このことは容易に想像できる。したがって、回復期リハビリテーション病棟のⅡとⅢは存在意義について問われる時期が近づいている。

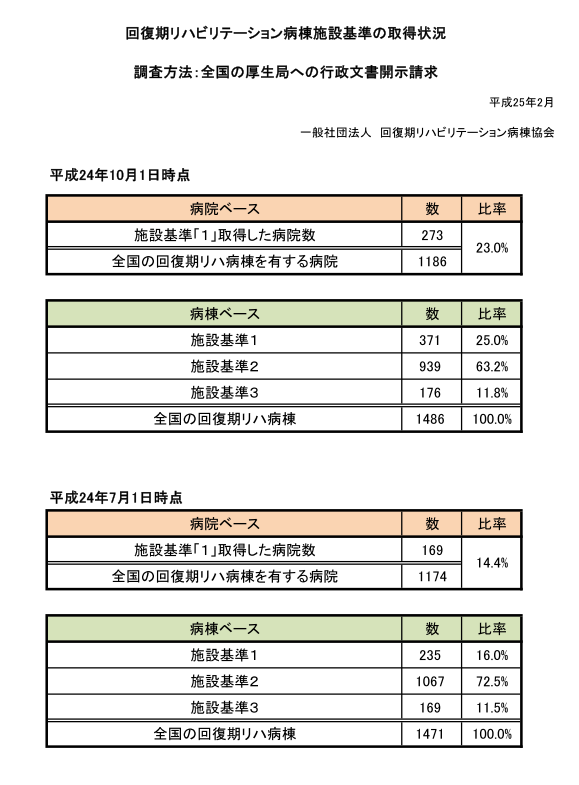

回復期リハビリテーション病棟Ⅰを算定できている施設は30%以下であり、残り70%は今後の生き残りをかけた戦略が必要である。(下図 回復期リハビリテーション病棟協会発表資料)

このような状況において、老人保健施設の在宅復帰機能が高まっていくことになれば、回復期リハビリテーション病棟ⅡとⅢの機能を、老人保健施設が担い、回復期リハビリテーション病棟ⅡとⅢは、地域包括ケア病棟や在宅医療へシフトが求められる可能性がある。

現在進められている地域医療構想や政府の病床削減の意向を考えると、老人保健施設に回復期リハビリテーションの一部の機能を担わせる可能性は十分に考えられる。

老人保健施設は長年、「第二の特別養護老人ホーム」、「特別養護老人ホーム化の類似施設」と揶揄されてきた。しかし、ここにきてその存在意義が復権しようとしている。