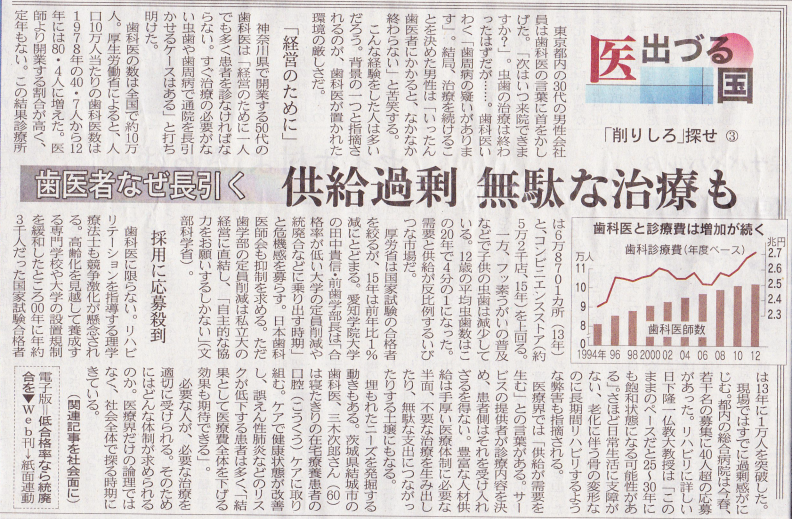

2015年9月17日の日本経済新聞に主題「医出づる国」、副題「削りしろ」探せというテーマで下記の記事が掲載された。記事の中段には「供給過剰 無駄な治療も」と掲載されている。記事は歯科医師の供給過剰問題に併せて、増え続ける理学療法士について言及されている。

養成校が乱立していること、年間1万人の理学療法士が誕生していること、一つの病院に求職者が殺到していることが記事には掲載されている。そして、記事の締めくくりには「日常生活に支障がない、老化に伴う骨の変形なのに長期間リハビリをするような弊害も指摘される」と、記載されている。

さて、まずこの日本経済新聞とはどのような新聞だろうか?

日本経済新聞は経済業界の広報誌に近く、経済情報を中心に報道している新聞である。また、政府が国民の反応を探索するために、様々な政策や情報を流している新聞であるとの噂も耐えない。いわゆる、極めて経済界や政府寄りの新聞であると考えても良い。

そのような新聞が今回の「理学療法士の過剰供給問題」に言及したのである。

現在、日本は慢性的な財政悪化状態が継続している。財政悪化の大きな原因の一つとして、「社会保障費の増大」が挙げられている。社会保障費抑制政策は、小泉政権より継続的に今日まで進められている。しかし、一方で増加し続ける高齢者の対応に必要な人材の確保のため、医療職や介護職の養成校や大学の設置が、国の規制緩和の下に積極的に進められた。

財政面から考えると社会保障費の圧縮と医療・介護職の増加という二律背反する政策がこの15年間に渡って、行われてきた。

しかし、近年、医療・介護職数や介護事業所数が国の整備目標に近づいてきた。歯科医師、理学療法士、作業療法士、薬剤師、管理栄養士の数は国の整備目標数に到達していると言っても過言ではない。現在でも不足と言われている医師や看護師でさえも、2025年までには十分な数に到達すると言われている。

このような背景の中、日本経済新聞から「理学療法士過剰供給問題」が報道された。つまり、国や経済界は「理学療法士の増加に対して何らかの懸念を抱いている」ということが、明らかになったと言える。

記事の文脈から、「理学療法士の増加は不要な医療を生む」というメッセージが読み取れる。

このメッセージがから何を読み取るか。そこに、理学療法士が生き残る道があり、新しい価値を社会に創出する鍵が隠されている。

医療というインフラだけに、仕事を求めるのではなく、医療以外の領域や社会課題に対して理学療法士が対峙していく姿勢も今後、求められる。ピンチはチャンスである。このような報道がされた時に、具体的に行動を起こせる人が10年後は選ばれる理学療法士になっているだろう。