2016年7月16日 日本経済新聞に「医療・福祉にまたがる領域の資格の取得に関する規制緩和」に関する記事が掲載された(下図)。

予てより、フィンランドで導入されているラヒホイタヤという政策の導入が検討されていたがついに、現実味を帯びてきたと言える。

ラヒホイタヤとは、医療・介護・福祉領域の人材不足を補うために様々な資格を取得しやすいように各資格カリキュラムに共通科目を設ける制度である。

簡単に言えば、看護師と介護福祉士の資格を同時に取得するとった「ダブルライセンス」を推進するような政策である。

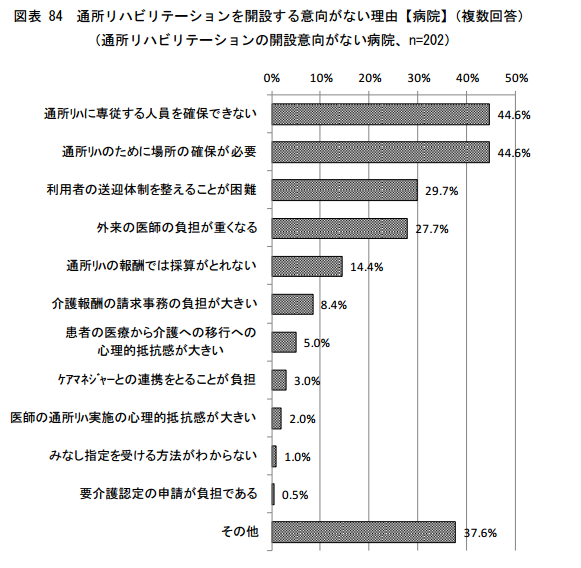

様々な資格を有する人を確保し、人材不足が生じた業界や領域に速やかに人材を供給することを目的としたものである。

また、在宅医療や介護において複数のサービス担当者が入れ替わりで訪問するのではなく、同一人物が医療や介護のサービスを提供してほしいという利用者側のニーズもあり、この制度が検討されている。

確かに複数の資格があれば、仕事の幅は広がる。

保育園で働いた後に、介護福祉士として高齢者施設で働くことや在宅にて介護福祉士として介護サービスをした後に、看護師として医療サービスを提供することが可能となる。

確かにキャリアデザインにおいて、本制度は有用であるといった印象がある。

新聞記事によると、介護士、保育士、看護師、理学療法士などが本制度の対象となっていると報道されている。

すなわち、理学療法士で介護福祉士、理学療法士で保育士、理学療法士で看護師などのダブルライセンスホルダーが今後生まれる可能性が高い。

この制度の導入は、理学療法士のキャリアにどのような影響を与えるのか?

複数の資格を持つことで、確かに複数の資格が有する専門的な業務を行うことはできるかもしれない。

しかし、複数の専門的な業務を行うことが許可されただけであって、各資格の専門的な業務の質が高いかどうかは不明である。

各資格の専門性の向上は、簡単なものではない。

時間と努力という投資をした結果、専門性が高まる。

看護師として働いている期間では、理学療法士としての専門性を向上させる機会を失ってしまう可能性は高い。

ただ、看護師として働きながら、理学療法士としての知識を看護業務に活かして、看護師としての能力を養うことはできるかもしれない。

複数の資格が取りやすくなる制度に関しては、理学療法士だけでなく、他の資格でも大きな波紋を呼ぶ制度になるだろう。

忘れてはならないことは、「ダブルライセンスホルダーだろうが、トリプルライセンスホルダーだろうが、その人のサービス提供価値が最終的には問われる」ということである。

専門性の高い価値を提供する

複数の領域の知識や経験を活かした価値を提供する

いずれにしても、このどちらができなければ労働市場では評価が低い。

ダブルライセンスやトリプルライセンスを持つことはあくまでも手段であり、目的ではない。

厚生労働省は、マンパワー不足や在宅医療・介護のサービス提供体制への対策として、この制度の導入を図っているが、労働者側である医療・介護・福祉職はこの制度に踊らされることなく、労働者としての真の価値を考えて行動するべきであろう。

理学療法士のキャリアデザインの重要性が益々高まっていることは確実である。