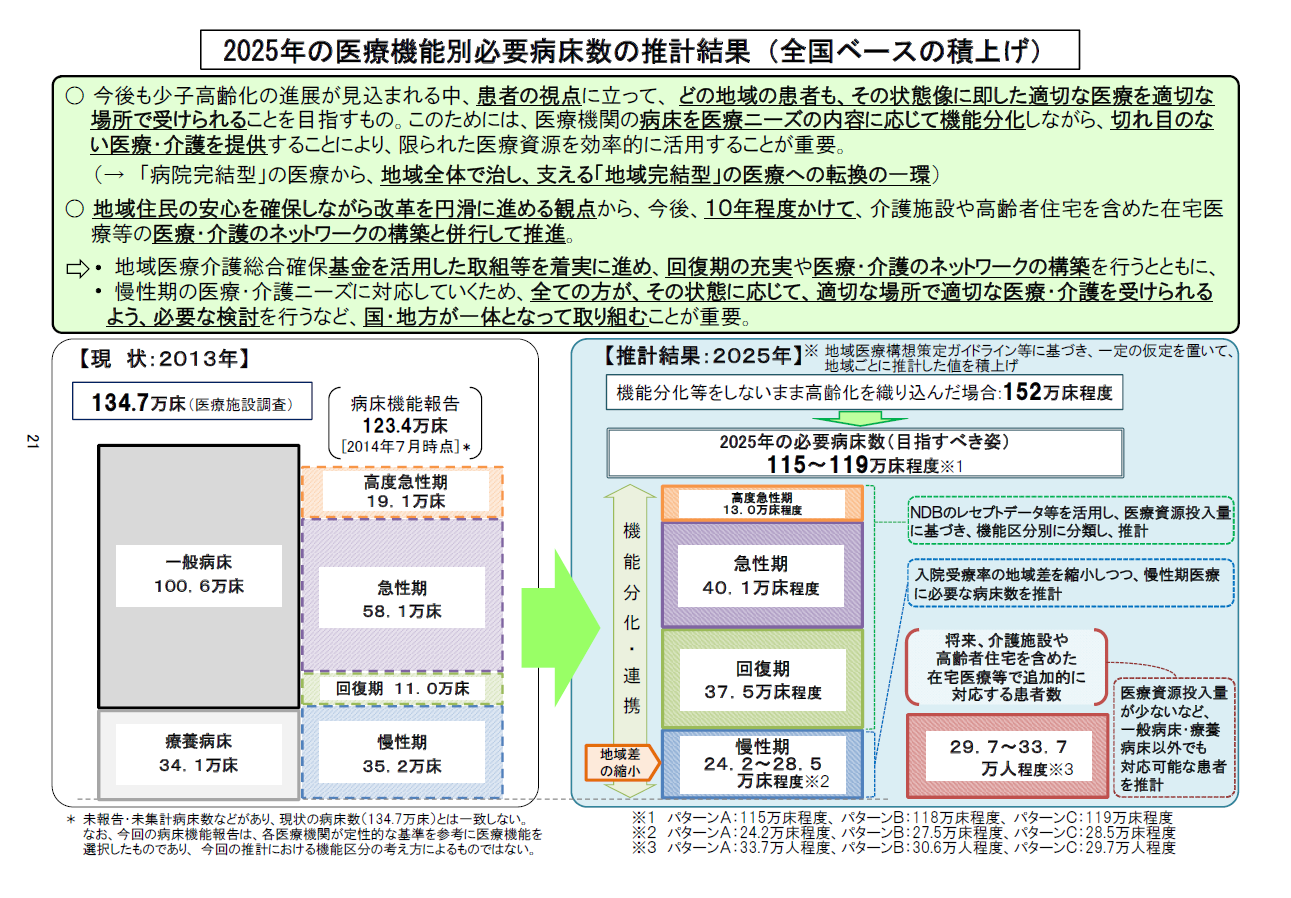

社会保障費圧縮に関する政策は、大きく日本のヘルスケア市場の在り方を変えていく。

高齢者が増える日本においては、財政面の問題から、「高齢者一人当たりが受ける医療・介護サービスの提供量」を、漸増的に低下させていくことが今後の基本政策となる。

よって、今後は、必要な医療・介護サービスを受けることができない要介護者が増大する可能性がある。

この問題を解決する一つの方法が「インフォーマルサービスの活用」である。

しかし、日本国民は、「医療・介護サービスは国が提供してくれる安価なサービスである」という意識を持っており、インフォーマルサービスの活用は一般的なことではない。

介護保険サービスを計画・実行する介護支援専門員にも、インフォーマルサービスの導入が役割として求められているが、積極的にインフォーマルサービスを活用するケアプランが立案されることは皆無である。

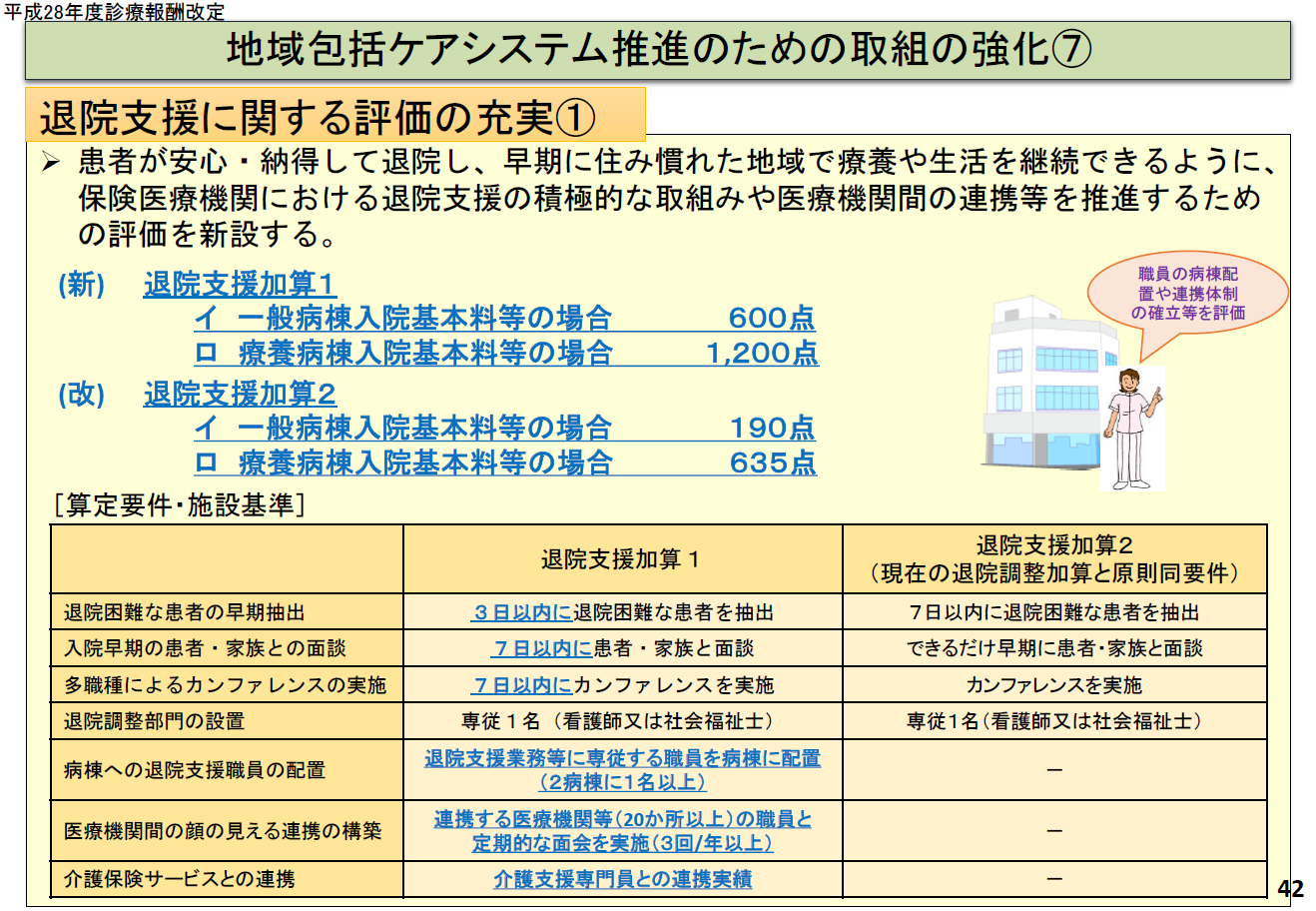

国民や医療・介護関係者の意識を変えていくために、政府は、自助・互助・共助・公助の概念を地域包括ケアシステムを導入し、自助の重要性を啓発している。

また、自分自身で健康を管理し、あるいは疾病を治療するセルフメディケーションに関する政策も導入されている※1。

※1

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができる

このような状況を受けて、様々なインフォーマルサービスが生まれている。

従来のインフォーマルサービスは、家族、友人、地域住民、ボランティアなどによる、制度に基づかない非公式な支援という意味合いが強かったが、これからは民間企業の創意工夫によるインフォーマルサービスが日本社会では一般的になる。

フィットネスクラブによる高齢者向けプログラム

靴屋によるインソールや下肢装具サービス

ITを活用した見守りサービス

ITを活用した介護予防プログラム

セラピストや運動指導員による訪問フィットネス指導

趣味活動を支援するホビークラブ

栄養指導と調理指導を同時に行う料理教室

在宅の大工・清掃・家事を行う家事代行サービス

などなど・・・

様々なサービスが、医療保険・介護保険がカバーできない領域で開発・発展していくと推測できる。

課題は、介護支援専門員、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの医療・介護関係者がインフォーマルサービスに関して興味が薄いことである。

利用者の健康と生活を守るために必要なサービスを提案できる能力が、社会保障費圧縮の時代の新たな医療・介護従事者の形でもある。