2021年度介護報酬改定は介護保険事業所の役割をより一層明確にするものであった。

役割の明確化は2024年度診療報酬・介護報酬同時改定でも加速する。

特に、通所介護・通所リハ・訪問看護・訪問リハ・老健は新規の運営基準や加算の要件をみれば、どのような利用者に対してサービスをするべきか?について明らかに政策誘導されている。

しかし、現実的には「利用者を絞る=ターゲッティング」することで利用者を集客しようとする介護保険事業所は少ない。

どんな利用者でも集めてこい!

どんな状態の人でも対応するのが医療や介護の専門家の勤めだ!

うちには看護師とセラピストがいるから大丈夫だ!

という感覚で利用者を集めている事業所は意外に多い。

ターゲッティングとは

勝負する市場=顧客を選択することである。

顧客にはさまざまな層があり顧客のすべてを事業の対象にするのは不可能である。

なぜ、顧客のすべてを事業の対象にすることができないのだろうか?

答えは簡単である。

すべての顧客が要求するサービス水準を提供するためには莫大な時間と費用が掛かるからである。

このようなことを言うと「実際に様々な利用者を受け入れている事業所があるじゃないか!」という声が聞こえてくる。

確かに、その通りである。

しかし、それは「すべての顧客が要求するサービス水準」を無視する形で行われているのである。

よって、そのような事業所は

看護・介護・リハの質が低い

加算取得率が低い

イノベーティブな取り組みができない

毎日が流れ作業のようにサービスを提供している

という状況になることが多い。

このような状況にならないためには自社のサービスや人材の特徴を理解し、自社のサービスを高く評価してくれる顧客層を選択することが重要である。

もし、自社のサービスや人材が経営者や管理者が目指すスペックと異なるのであれば早急にサービス、採用、教育の見直しを行い、ターゲッティングが行える状況にするべきである。

ターゲッティングを疎かにすればするほど、介護報酬改定の負荷は大きくなってくる。

株式会社WorkShift 代表取締役

国家資格キャリアコンサルタント

リハビリテーション部門コンサルタント

医療・介護コンサルタント

理学療法士

認定理学療法士(管理・運営)

呼吸療法認定士

修士(学術/MA)(経営管理学/MBA)

関西医療大学保健医療学部 客員准教授

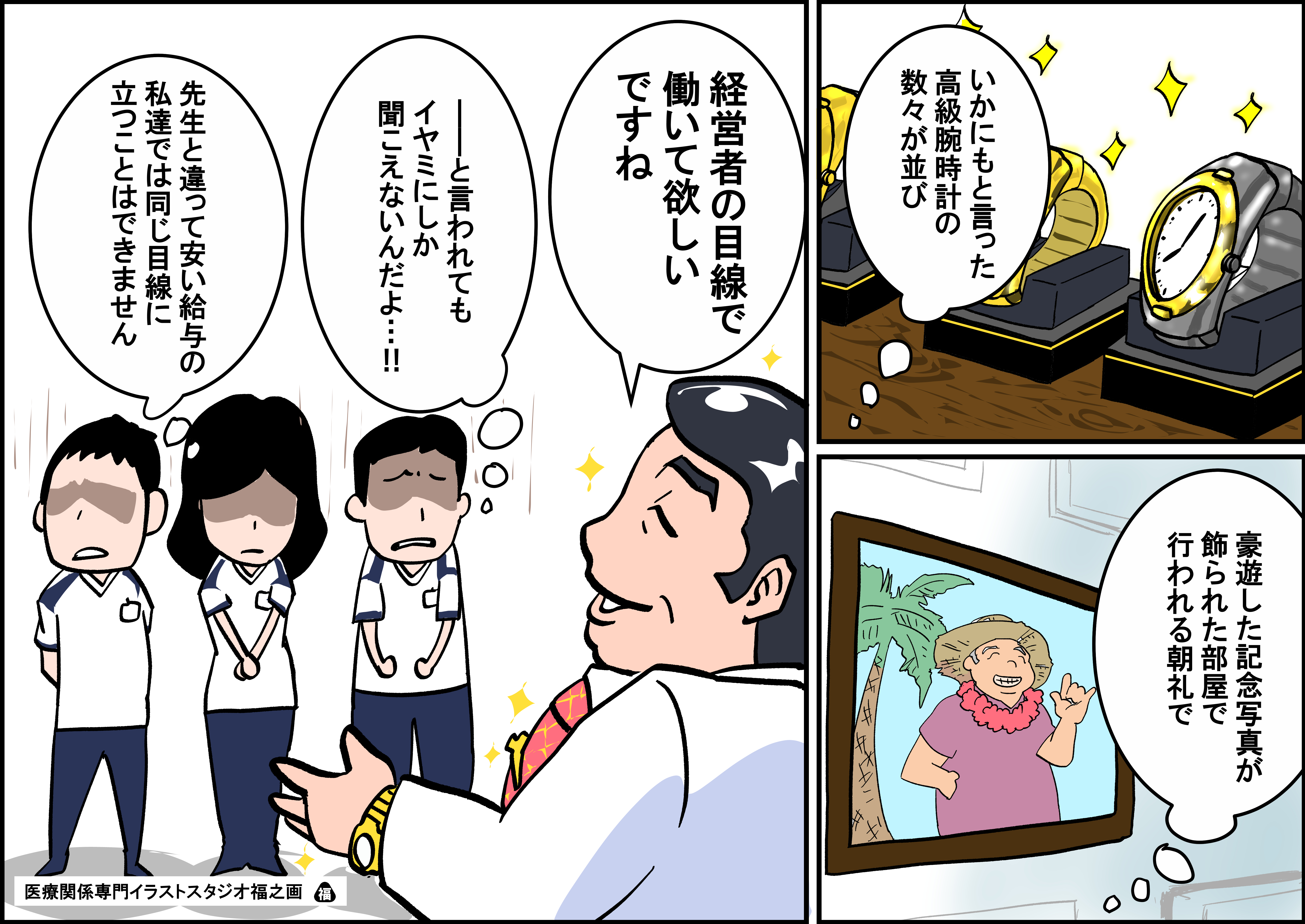

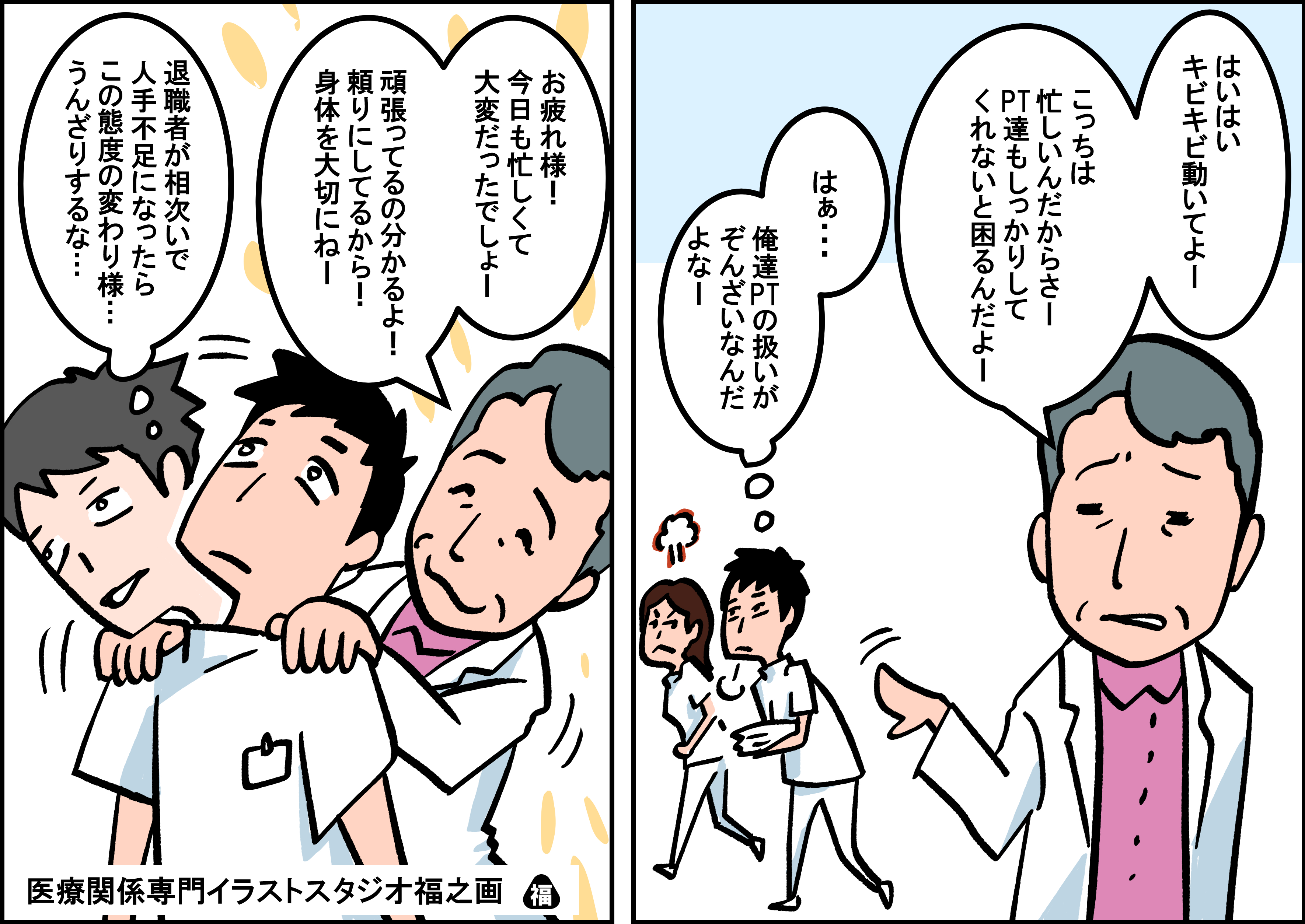

図 経営者と従業員の価値観の違い

図 経営者と従業員の価値観の違い

2021年1月26日 引っ越し作業の風景です

2021年1月26日 引っ越し作業の風景です

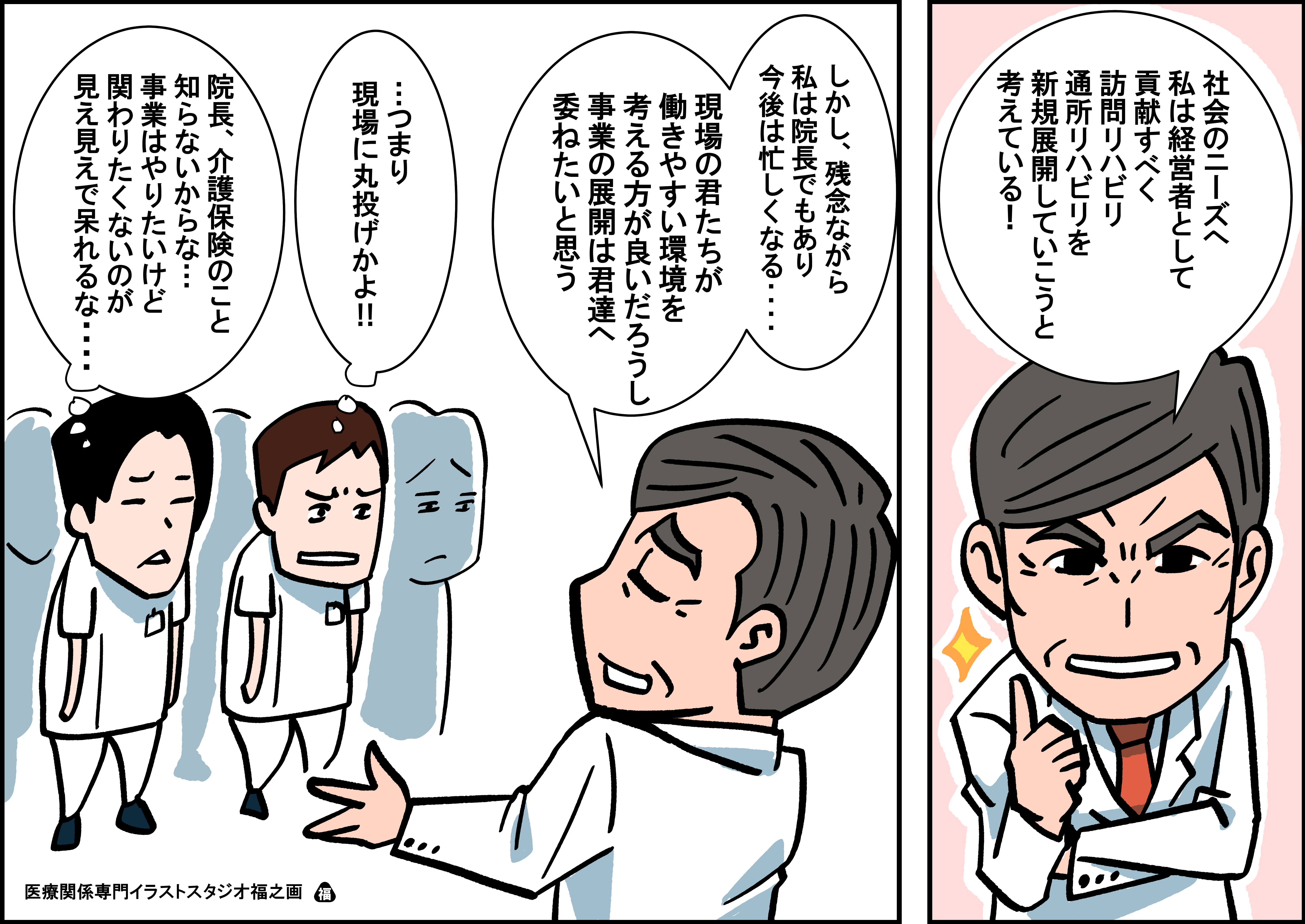

図 介護保険事業をリハビリスタッフに丸投げしてくる経営者(転載禁止)

図 介護保険事業をリハビリスタッフに丸投げしてくる経営者(転載禁止)