診療報酬改定・介護報酬改定により、入院医療から在宅医療への流れが加速している。

急性期病棟だけでなく、療養病棟もダウンサイジングが行われ、入院医療依存から脱却するための施策が多く導入されている。

このような状況では、在宅復帰を中心機能とした施設の役割が重要となってくる。

よって、回復期リハビリテーション病棟のアウトカム要件強化と地域包括ケア病棟の導入推進は当然の流れである。

介護保険分野においても在宅復帰は重要なキーワードとなる。

介護保険分野で在宅復帰機能を有する施設として、介護老人保健施設が挙げられる。

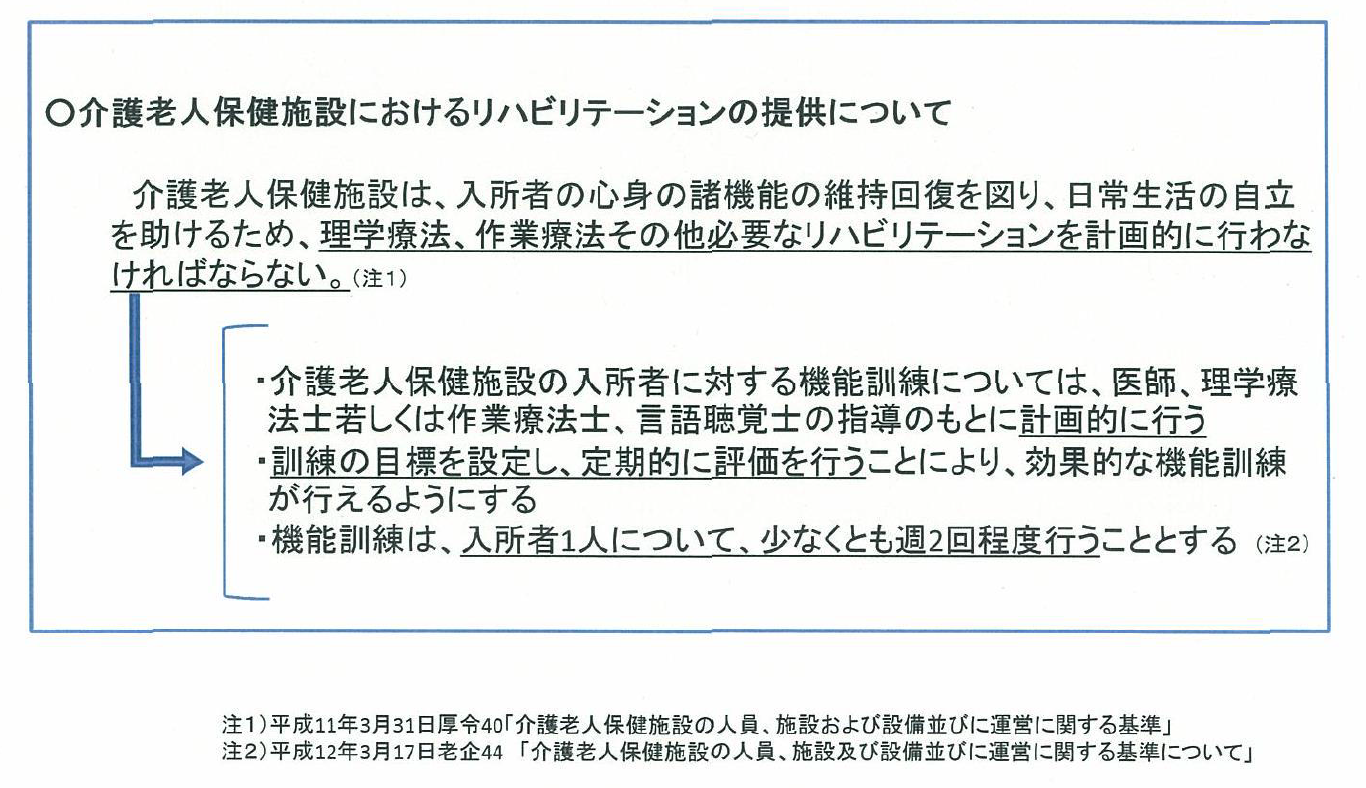

介護老人保健施設は、本来リハビリテーション施設としての意義を有している(下図)が、リハビリテーションや在宅復帰の機能を高めた老人保健施設は少なく、慢性期の長期療養施設化している現状がある。

そこで国は、平成24年度介護報酬改定にて「従来型」と「在宅復帰強化型」の2つに介護老人保健施設を区分した。

当然、「従来型」より「在宅復帰強化型」の方が、介護報酬は高く設定されている。

国の在宅シフトを考えると、介護老人保健施設も在宅復帰機能の強化が一層激しくなると予想される。

しかしながら、介護老人保健施設は、歴史的な背景から在宅復帰機能を向上させていくためのハードルが高い。

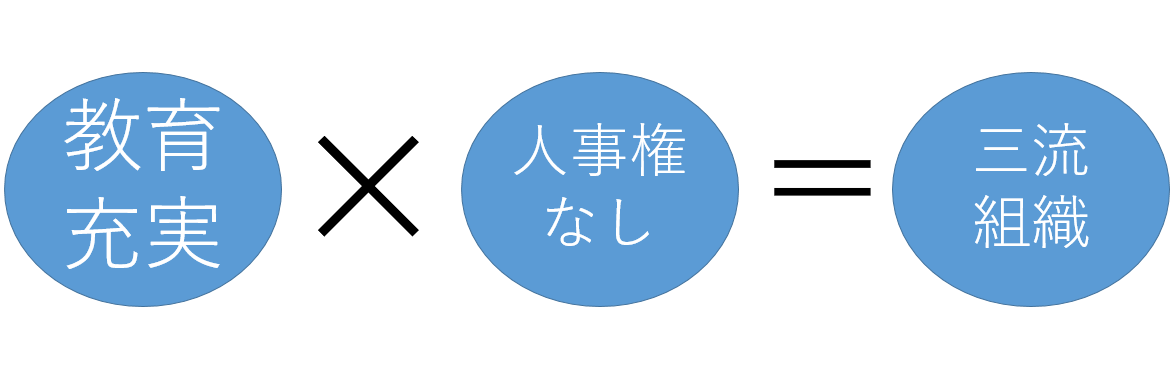

介護老人保健施設の課題として

在宅復帰施設としての認識を持たない経営者や従業員が多いこと

長期入所利用者で稼働率を維持している施設が多いこと

施設ケアマネが在宅復帰に熱心ではない

セラピストが在宅復帰や在宅生活を目指したリハビリテーションを提供できていない

病院と比較して熱心な医師が務めていない

などが存在する。

課題は山積であるが、これらの課題を乗り越えていく気概がなければ2025年以降、介護老人保健施設としての役割を果たすことができず、急激な収益悪化が予想される。

従来型の介護老人保健施設に残された時間は少ない。

在宅復帰強化型を目指さない場合は、どのような形で施設経営を維持していくかについて真剣に検討しなければらない。

2025年までの砂時計は止まらない。