日本には医療チームは沢山あるが、チーム医療の実践は乏しい。

これは、医療マネジメントの世界ではよく聞かれる言葉である。

NSTチーム・呼吸ケアチーム・褥瘡対策チーム・感染対策チーム・医療安全チーム・退院調整チームなど・・・・・多くの「チーム」が医療機関には存在している。

医療チームの目的は、チーム医療を行うことである。

しかし、実際は、チームの活動が形骸化しているケースが多い。

医師が参加しない、形だけの集まりで何も決まらない、何らかの活動は行うが、その反省や振り返りはしない、形式的に書類だけを作って情報を共有するだけ・・・・という状況に陥っている。

多くの医療機関の医療チームは、診療報酬上の規定や病院機能評価機構などの第三者評価に従って、設置しているというのが実情であろう。

では、なぜチーム医療の実践が難しいのだろうか?

筆者は2つの大きな問題があると考える。

一つ目の問題は、医局・看護部・リハビリテーション部・薬剤部・検査部・事務部などのパワーバランスが偏在しており、お互いの部門が相互依存の関係になっていないことである。

一般的には、医局・看護部のパワーが強く、リハビリテーション部や検査部などのチーム医療への参画が阻害されているケースが多い。

医局・看護部のパワーが強いことは、裏を返せばリハビリテーション部や検査部が院内での立ち位置を十分に獲得できてないということである。

二つ目の問題は、医師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・薬剤師・管理栄養士などの専門職が各専門職間で共有できる知識や経験を持ち合わせていないため、チーム医療遂行のための共通言語が乏しいということである。

各専門職の専門用語や診療に対する思想の違いが、チーム医療を阻害している。

例えば、看護師の考えるリスク管理と理学療法士の考えるリスク管理は思想レベルで異なることが多い。

看護師はより病状の改善に資するリスク管理を目指すが、理学療法士はより廃用症候群を防止するリスク管理を目指す傾向がある。

こういった思想の違いは、お互いの職種間の情報連携を阻害する要因になる。

以上のことから、

チーム医療を実践するためには、お互いの仕事の内容を知ることが重要であると言える。

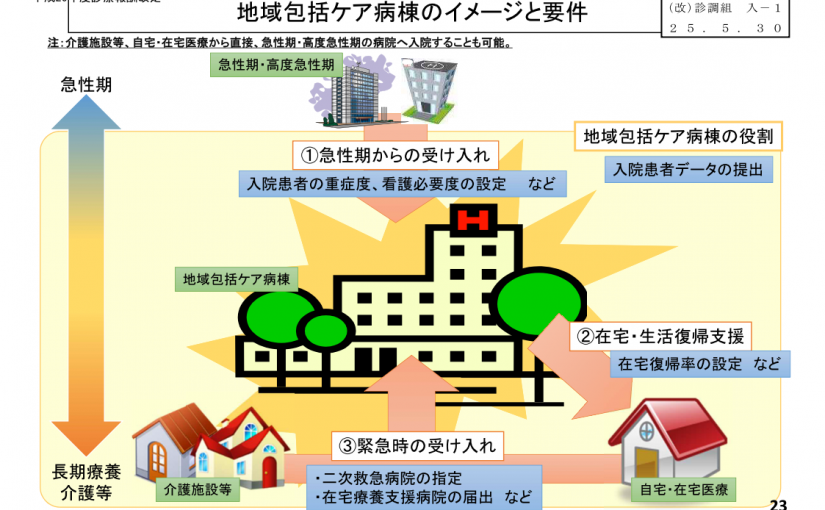

病院の在院日数短縮や医療の在宅シフトが進む昨今、各専門職の連携はますます重要となる。

このような時代では、お互いの職種の仕事や知識について理解したハイブリッドな医療・介護従事者が活躍することは間違いない。