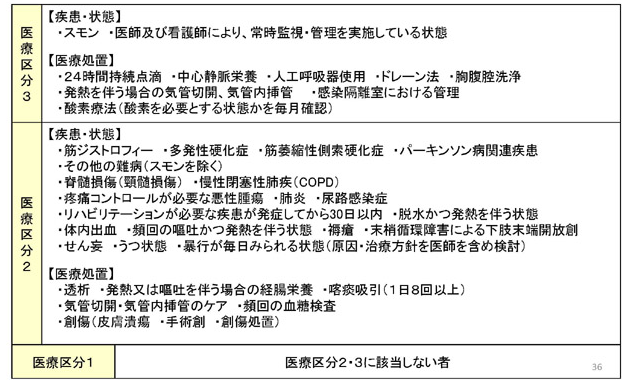

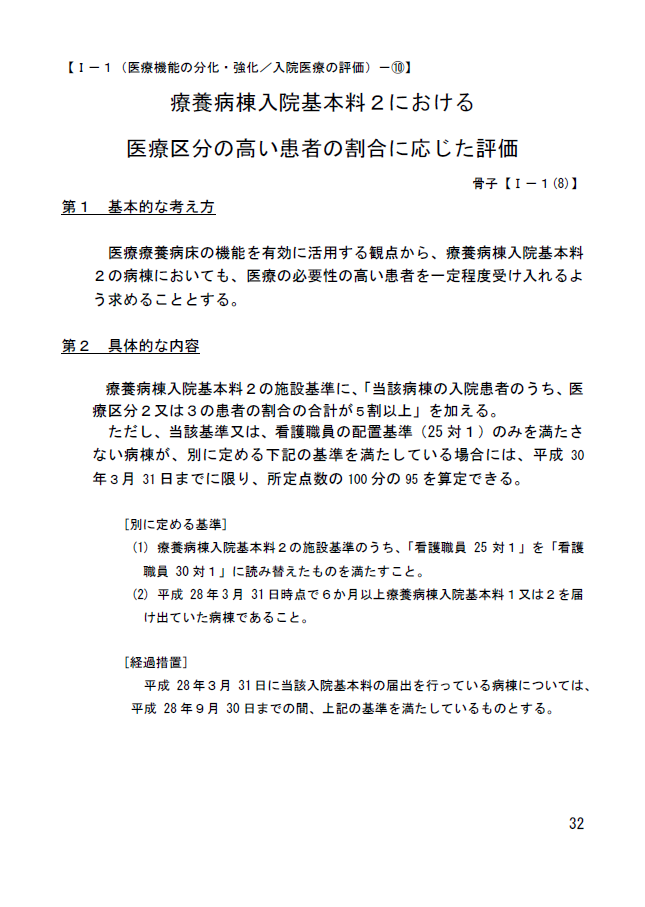

2016年度診療報酬改定にて、療養病棟入院基本料2の施設基準に、「当該病棟の入院患者のうち、医療区分2又は3の患者の割合の合計が5割以上」という要件が加わった。

「病院は重症の人が入院する所である」

これは、近年、日本で進められている病床機能の編成を行う上での基本方針である。

病床機能編成は急性期病院だけの問題と考えられがちであるが、慢性期医療を担う療養病床にもその影響が出ている。

現在、進められている地域医療構想の議論において、在宅医療と病院における慢性期医療の区分として、、一日当たりの医療投入費用が2,250円(※入院基本料・リハビリテーション料は除く)が検討されている。

つまり、一日当たりの医療投入費用が2,250円以上の患者は入院医療を受ける対象として適正であるという考えである。言い換えると、2,250円以下の患者は在宅医療で対応をするべきという考えである。

療養病棟に一日当たり医療投入費用が2,250円以下の医療必要度が低い患者が入院していることは、「病院は重症の人が入院する所である」という病床機能分化の基本方針に反することになる。

今後、療養病床においても、重症者の入院を推進するマーケティングや、重症者に対応できる医療技術・看護技術・リハビリテーション技術の開発が益々重要となってくる。

2016年2月10日

中央社会保険医療協議会 総会 資料