近年の医療保険・介護保険に関する改定のトレンドの一つは、「重症対応」である。

リハビリテーション分野に関しても「重症対応」が進んでおり、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は「重症者へのリハビリテーション技術」を獲得しなければならない時代になってきた。

急性期病棟や回復期リハビリテーション病棟の重症患者の受け入れ

療養型病院の医療区分の厳格化

訪問看護ステーションの特定疾患やターミナル患者への評価

などは、そこに勤めるセラピストに「重症対応」という課題を突き付けている。

2006年の疾患別リハビリテーション料、算定日数上限

2008年の回復期リハビリテーション病棟へのP4P

は、「著しい回復が見込める患者に対する効果判定」を行うものであった。

しかし、2012年以降の診療報酬・介護報酬改定は「重症対応」を推進したため、リハビリテーション関係職種は回復期過程の患者・利用者だけでなく、重症な患者・利用者への対応が必要となってきている。

回復過程の患者の評価についてはすでに様々な手法が開発されている。

手段的ADLの質問票

1) Lawtonの尺度

電話をする能力、買い物、食事の準備、家事、洗濯、移動の形式、服薬管理、金銭管理の項目からなる。

2) 老研式活動能力指標

手段的ADL(交通機関を使っての外出、買い物、食事の準備、請求書の支払いなど)、知的能動性(書類を書く、新聞を読む、本・雑誌を読むなど)、社会的役割(友人への訪問、家族や友人からの相談、病人のお見舞いなど)の13項目からなる。

3) DASC-21

認知症のスクリーニングのための21の質問の中に、手段的ADLの買い物、交通機関を使っての外出、金銭管理、電話、食事の準備、金銭管理が含まれている。

基本的ADLの質問票

1) Barthel Index

整容、食事、排便、排尿、トイレの使用、起居移乗、移動、更衣、階段、入浴の10項目からなる。20点満点で採点する方法と100点満点で採点する方法とがある

2) Katz Index

入浴、更衣、トイレの使用、移動、排尿・排便、食事の6つの領域 のADLに関して自立・介助の関係より、AからGまでの7段階 の自立指標という総合判定を行う。

3) DASC-21

認知症のスクリーニングのための21の質問の中に、基本的ADLの入浴、更衣、排泄、整容、食事、移動が含まれている。

4)FIM

機能的自立度評価表(Functional Independence Measure)の略で、1983年にGrangerらによって開発されたADL評価法である。 特に介護負担度の評価が可能であり、ADL評価法の中でも、最も信頼性と妥当性があると言われ、リハビリの分野などで幅広く活用されている。

しかし、重症患者・利用者のリハビリテーションに特化したアウトカムは普及していない。

重症患者・利用者の評価は主に医師や看護師のアセスメントで用いられる項目が多い。

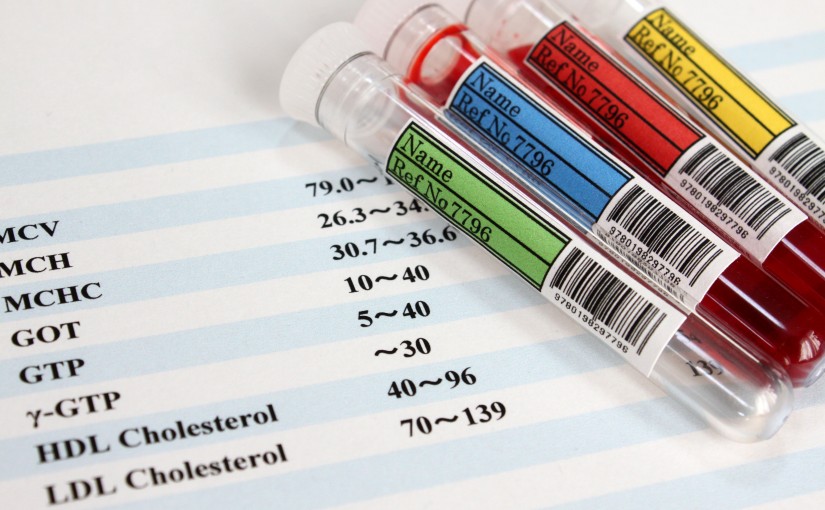

血液データ

栄養状態

肝機能

水分摂取量

嚥下状態

皮膚状態

排泄パターン

呼吸機能

循環機能

意識レベル

など・・・・数多くの項目が重症患者・利用者の評価に使われている。

しかし、これらの項目を用いた評価は、もっとも理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が苦手とするところである。

養成校・実習においてこれらの評価を学ぶ機会は非常に少ない。

訪問看護ステーション、療養型病院、サービス付き高齢者向け住宅などの重症利用者に対応している事業所に勤める理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は、上記した項目を評価指標としてリハビリテーションを展開できる能力が必要である。

IADLやADLだけでなく、生命の質やターミナル期の評価がこれからの時代は必須になってくる。