医師・看護師・理学療法士・作業療法士等の専門職は、文字通り専門分野を有する職能人である。したがって、特定の分野に関する知識や技術を高めることが重要であることに疑問の余地はない。実際に特定の分野に造詣の深い医師や理学療法士、作業療法士が存在する。

しかし、知識や技術の高さと仕事の生産性や社会貢献度は正比例しない。

なぜならば、知識や技術はコミュニケーションやマーケティングにより、発揮されるものである。知識や技術を相手に伝えるコミュニケーション能力や知識や技術が活かせる市場や場所を選定するマーケティング能力が低ければ、どれだけ博学でも仕事の生産性は低い。

つまり、100の知識や技術を持っていても上記した能力が低下していると、20の知識や技術しか市場で発揮できない人もいれば、50の知識や技術しか持っていなくても、高いコミュニケーション能力やマーケティング能力で50発揮できる人もいる。このケースでは後者のほうが市場価値が高いことになる。

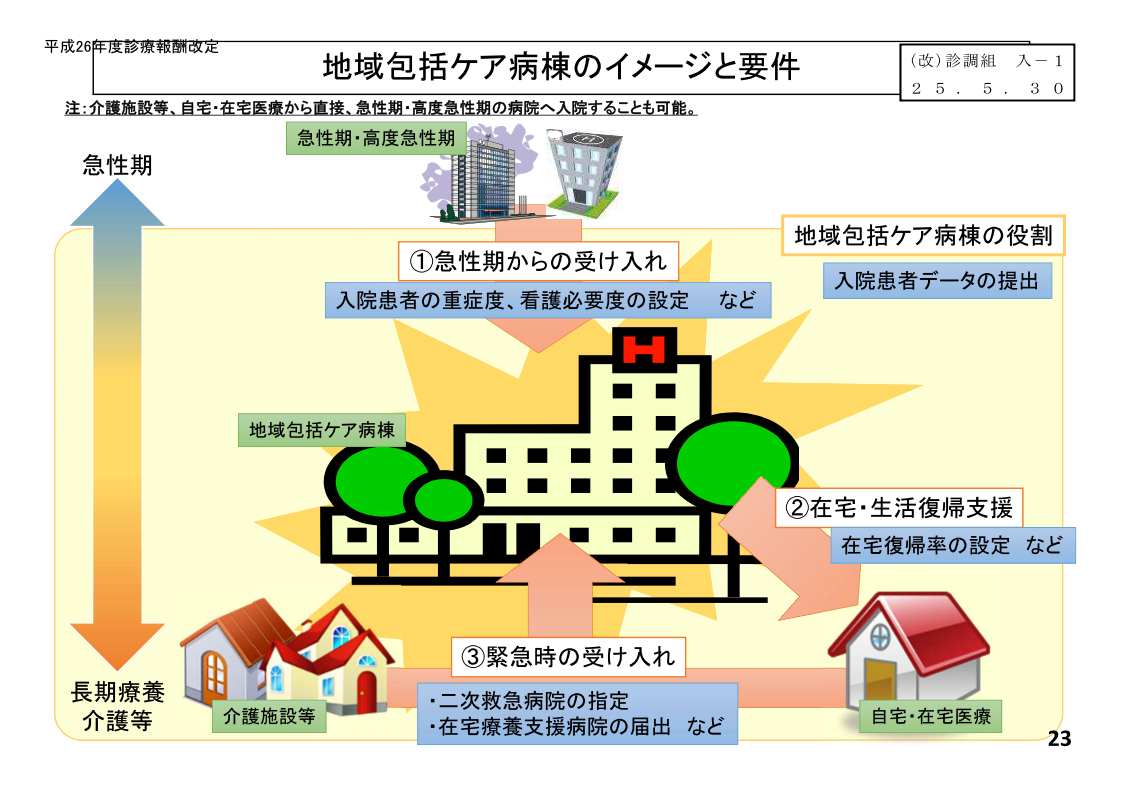

医療・介護の市場は地域包括ケア、ロボットテクノロジー、脳科学、バイオメカニクス・・・などの知見が混在している。よって、博学な知識や高い技術スキルに加え、コミュニケーション能力、マーケティング能力を高めなければ、市場で生き残りにくい状況になっており、今後もこの状況はさらに続く。

高いレベルの知識・技術・コミュニケーション・マーケティングの獲得では容易ではない。そのため、所有している知識と技術を100%発揮できる人は少数派である。しかし、少数派だからこそ、市場から高評価が得られるのである。したがって、今後の人材育成においては、100%の知識と技術を発揮できるための教育的介入がますます重要となる。